開業医のリタイア 3つの選択肢

開業医の皆様にとって、リタイア戦略は、「どのように開業するか」と同じくらい、重要な問題です。事業を縮小して細々とでも続けていくのか、閉院するのか、自分の意思を継いでくれる先生に医院を継承するのか、常にどうやって引退するかを考えておく必要があります。

リタイア戦略の検討をできるだけ早くした方がいい理由

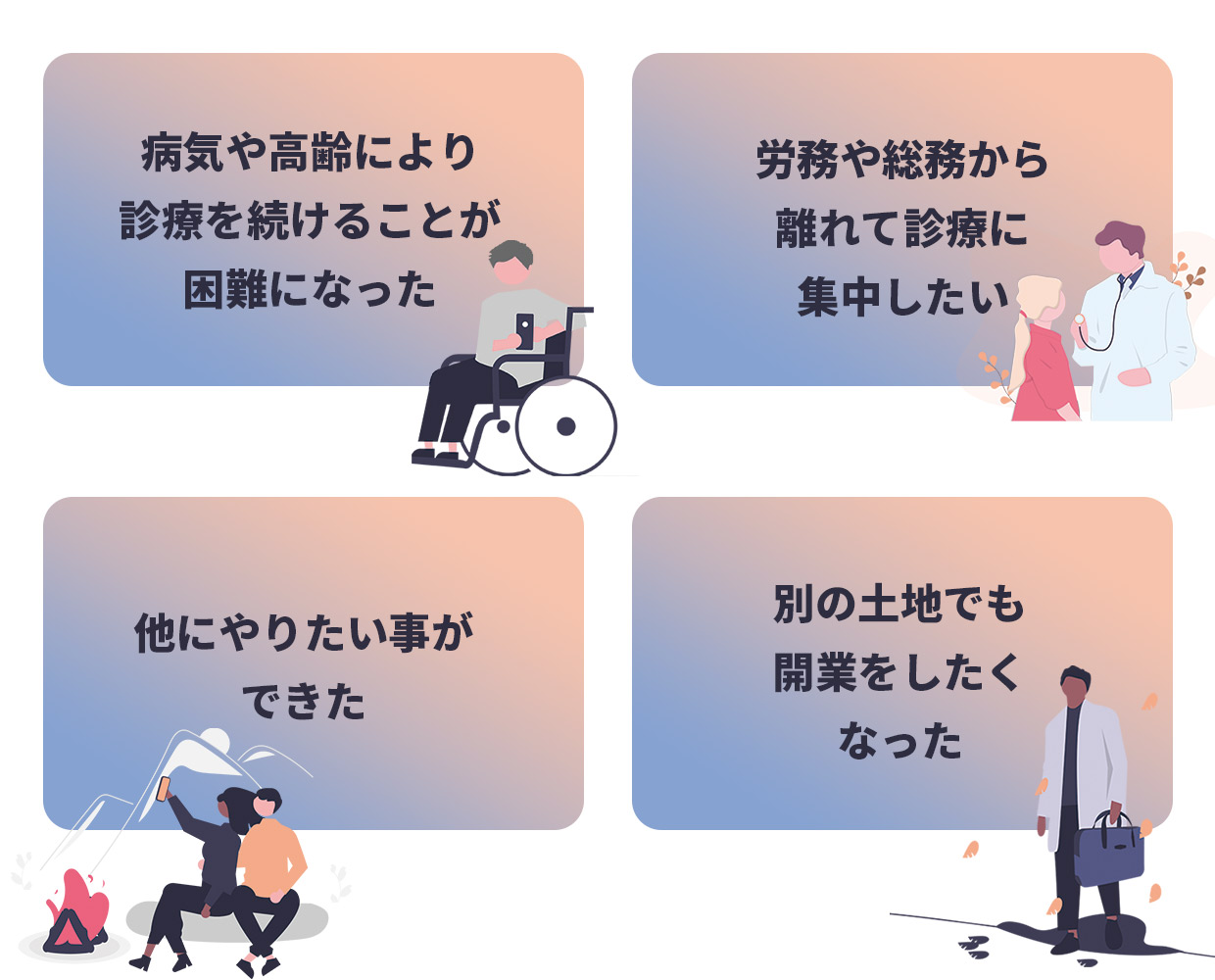

現在、開業医として地域医療に従事されている先生方に向けて質問です。 下記のようなことを考えられた経験などはございませんか?

これらのきっかけに思い当たったことのある先生は、今がリタイア戦略を考えるベストなタイミングだといえます。

なぜなら、どのリタイア戦略を選択しても、理想のリタイアを実現するためには一定の時間が必要となるからです。

これは弊社のお客様の話ではございませんが、このようなケースがございました。「長年地域医療のために貢献し、地元の名士として慕われた医師が、急病で継承を決意。しかし、後継者候補の選択を誤り、晩節を汚してしまった」

継承を行うのであれば、時間が短ければ短いほど、理想の後継者探しが困難になります。他の選択肢でも同様です。だからこそ、余裕をもって今のうちにリタイア戦略を検討しておくべきなのです。

開業医のリタイア戦略として考えられる選択肢は①生涯現役、②廃業、③医院継承の3つが一般的です。

3つの選択肢のうち、どれを選ぶべきか、迷われる医師も多いと思われます。以下ではそれぞれの選択肢のメリット・デメリットを比較します。

「生涯現役」「廃業」「継承」のメリット・デメリット

| 医師 | 患者 | 従業員 | ||

|---|---|---|---|---|

| ①生涯現役 | メリット | ・これまで通りの収入を維持することができる | ・かかりつけ医の診療が継続して受けられる | ・雇用が維持される |

| デメリット | ・何かあった際には、患者・従業員・家族に迷惑をかけてしまう ・医師としてずっと学び続ける/勤務し続ける必要がある |

|||

| ②廃業 | メリット | ・経営の重圧から解放される | - | - |

| デメリット | ・原状回復費などの費用が掛かる | ・他のクリニックを探す必要がある | ・働けなくなる | |

| ③医院継承 (第三者継承) |

メリット | ・譲渡したことによる資金を得ることができる ・経営の重圧から解放される ・条件によっては勤務医となることも可能 |

・同じ場所で診療を受けられる | ・雇用が維持される |

| デメリット | ・後継者の探索が必要 | - | - | |

①生涯現役

1つ目の選択肢は「今と変わらず生涯現役でありつづける」ことです。患者様としてはずっと診てもらっているかかりつけの先生の診療が継続して受けられ、従業員の雇用も維持されます。

但し、医師として学び続ける必要があるため、高齢の場合、体力的に可能かどうかという問題が発生します。

また、高齢になれば不測の事態の確率も年々高まるため周囲へ迷惑をかけるリスクも高まります。

②廃業

2つ目の選択肢は、「廃業する」ことです。この場合、医師は経営から解放されますが患者は新しいクリニックを探す必要が発生し、従業員も働けなくなります。

実は医院を廃業する場合、その手間やコストは想像以上にかかることがあります。各種手続きやカルテ・書類等の処分はもちろんのこと、医療機器や医療産廃物の処分費用、建物の原状復帰、従業員の退職金など、1,000万円程度の費用がかかる可能性があるとお考え下さい。

【閉院に必要な手間とコスト(一例)】

- 建物解体や内装原状復帰(特にレントゲンがある場合、高額の撤去費用が発生!)

- 患者さんに対する他院へ紹介状の発行

- カルテ、レントゲンの破棄または保存

- 従業員に対する退職金の支払い(割増退職金が発生する場合も)

- 解散時と清算配当時の課税 ・・・など

③医院継承

3つ目の選択肢は「医院を継承する」ことです。大きくは、自身の血縁者に継承する「親族内継承」と、血縁者以外を後継者に指定する「第三者継承(親族外継承)」がございます。最近では、『ご子息・ご息女が医師であっても継承しない』ケースも増えており、「第三者継承」の割合が増加傾向です。

医院継承でも、「廃業」と同様に医師は経営から解放されます。内装や医療機器、スタッフをそのまま引き継いでいただくので、先に述べた廃業に係るコストがほとんどかからないばかりか、「退職金代わりになるような、まとまった売却益」をほとんどのケースで得ることができます。また、継承の条件次第で、勤務医として働き続けることも可能です。

さらに、患者様はかかりつけの医院を変える必要はなく、従業員の雇用も維持されます。

ただし、引き継いでもらう後継者が必要であり、「後継者候補を探索する」「後継者候補に引継ぎを行う」といった時間も、考慮に入れて行動しなければなりません。もし可能ならば、ご自身の考える引退時期の2年前には、ご相談いただくのが理想です。

閉院と継承のコスト比較