スタッフにいくら払う?クリニックでの賃金の決め方

クリニックにおけるスタッフの賃金設定は、「優秀な人材をどう確保するか」「どの程度の給与水準が妥当か」という経営上の大きな課題です。

スタッフに十分な報酬を払わなければ、離職や士気低下を招き、クリニックの質が低下してしまう可能性があります。一方で、人件費をかけすぎると経営負担が重くなり、長期的には経営を圧迫しかねません。

そこで本記事では、「スタッフの賃金水準を決定する際にどのような指標を使えばよいのか」「実際の平均給与はどれくらいか」「人件費以外でコストを抑える方法はあるか」といったテーマを解説します。

人件費(賃金)が適切かを確認するポイント

クリニック経営における人件費の適正性は以下5つの指標を用いて判断できます。

| 指標名 | 計算式 |

| 人件費比率 | 人件費 ÷ 医業収益高 × 100 |

| 1人当たり限界利益 | 限界利益 ÷ 平均従事員数 |

| 労働分配率 | 人件費 ÷ 限界利益 × 100 |

| 1人当たり給与費 | 給与費 ÷ 平均従事員数 |

| 1人当たり医業収益高 | 医業収益高 ÷ 平均従事員数 |

※平均従事員数 = 年間累計月末従事員数÷12

※従事員数は、従業員(社員・パート・アルバイト)と常勤役員を合計した人数のこと

以下では、各指標の詳細を解説します。

人件費率を見る

クリニックの収益に占める人件費の割合を示す人件費率は、経営の健全性を判断する重要な指標です。人件費には給与や賞与といった基本的な支給に加え、各種手当、法定福利費、福利厚生費、通勤費用、社宅費用など、従業員に関わるすべての費用が含まれます。

一般的にクリニック経営において適正とされる人件費率は収入の15%程度とされており、この水準を目安に自院の状況を評価することが重要です。例えば、年間収入が1億円のクリニックの場合、人件費の適正額は年間1,500万円程度となります。

ただし、15%という数値は診療科目や地域性によって変動する可能性があるため、画一的な判断は避け、自院の特性を考慮した上で適正な水準を見極める必要があります。

1人あたりの限界利益を見る

従業員1人あたりの限界利益は、変動費(売上高に比例して増える人件費などの費用)を考慮した医院の実質的な収益力を評価する指標です。

例えば、年間限界利益が8,000万円(医業収入1億円 - 変動費2,000万円と仮定)で平均従事員数7名の場合、1人あたりの年間限界利益は約1,143万円となります。

1人あたりの限界利益を向上させることで、人件費への分配余力が生まれ、適正な労働分配率を維持しながら従業員への還元を増やすことが可能になります。限界利益の向上には、診療効率の改善や経費の適正化、医療サービスの付加価値向上など、様々なアプローチが考えられます。この指標の改善を通じて、従業員の待遇改善と経営の安定性を両立させることができます。

労働分配率を見る

労働分配率は医院が生み出した付加価値に対する人件費の割合を示す指標で、経営効率と従業員への還元のバランスを評価する上で重要な役割を果たします。労働分配率は人件費を限界利益で割り、100を掛けて算出します。

計算式は「人件費÷限界利益(医業収入-変動費)×100」ですので、例えば、年間医業収入が1億円で、変動費(材料費、医薬品費など)が2,500万円とします。その場合は、「限界利益=1億円 - 2,500万円=7,500万円」となり、この数値を使って労働分配率を計算すると「人件費1,450万円 ÷ 限界利益7,500万円 × 100=19.3%」となります。

この指標を改善するためには、1人あたりの生産性向上や従業員数の適正化、給与体系の見直しなどの方策が考えられます。ただし、労働分配率の過度な抑制は医療サービスの質の低下につながる可能性があるため、慎重な判断が必要です。適切な労働分配率の設定は、医療の質と経営の安定性の両立につながります。

1人あたりの給与費を見る

従業員1人あたりの給与費は、クリニックの給与水準を客観的に評価することに焦点を当てた指標です。

計算式は、「給与費 ÷ 従事員数」で、例えば、医師、看護師、医療事務、その他スタッフの給与を合計した総給与費が3,150万円の場合に、それを平均従事員数7人で割ると、1人当たりの年間給与費は約450万円となります。

この数値は適正な給与計画の策定や、個別の給与管理における基礎データとして活用できます。給与水準が高くても、それに見合う労働生産性と医業収益が確保できていれば、むしろ優れた経営内容を示す指標となります。評価の際は、地域の賃金水準や診療科目の特性、従業員の経験年数なども考慮に入れ、総合的な判断を行うことが重要です。

1人あたりの医業収益高を見る

従業員1人あたりの医業収益高は、クリニックの人的生産性を評価する指標です。1人当たりの医業収益高の計算式は、「医業収益高 ÷ 平均従事員数」ですが、例えば、年間医業収入1億円、 平均従事員数7名のクリニックの場合、1人当たりの医業収益高は1,429万円となります。

単純な医業収益の比較ではなく、従業員1人あたりの収益を見ることで、より正確な効率性の評価が可能になります。この指標を定期的にモニタリングすることで、人員配置の最適化や業務効率の改善点を見出すことができます。また、同規模・同診療科目のクリニックとの比較を通じて、自院の競争力や改善すべき点を把握することも可能です。

労働分配率と医業収益高と限界利益との違い

これら3つの指標はそれぞれ異なる側面からクリニックの経営状態を評価します。労働分配率は人件費が付加価値に対してどの程度の割合を占めているかを示し、従業員への還元度合いを評価する指標です。一方、1人あたりの医業収益高は純粋な売上の観点から従業員の生産性を測る基本指標となります。そして1人あたりの限界利益は、変動費を考慮した医院の実質的な収益力を評価する指標です。例えば、医業収益高が高くても材料費などの変動費が多ければ限界利益は低くなる可能性があります。

そのため、これら3つの指標を総合的に分析することで、クリニックの経営効率と従業員の生産性を多角的に評価することができます。

【備考】クリニックに勤める従業員の平均年収

クリニック(医療法人)に勤める看護師、医療事務、開業医の平均年収をご紹介します。人件費の配分などを決める上でご参考にしてください。

| 職種 | 平均給与 | 平均賞与 | 年収 |

| 院長 | 27,151,505円 | 148,364円 | 27,299,869円 |

| 医師 | 10,658,190円 | 131,431円 | 10,789,621円 |

| 看護職員 | 3,191,321円 | 59,4121円 | 3,785,442円 |

| 医療技術員 | 3,421,229円 | 658,505円 | 4,079,734円 |

(2021年発表、第23回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告 より)

人件費の抑制のしすぎには注意が必要

人件費の適正な設定はクリニック経営の成否を左右しますが、地域の相場より著しく低い給与では優秀な人材の確保が困難になり、長期的な経営に支障をきたす可能性があります。また、人件費を抑制するために採用人数を必要以上に絞ると、残業代が膨らみ、かえってコストが増加する事態も考えられます。特に残業代は法定労働時間を超えた場合、基本給の25%増となるため注意が必要です。

パート採用の場合も、扶養控除の範囲内での就労希望者が多いため、繁忙期の人員確保に課題が生じる可能性があります。賞与については、過度な負担を避けるため具体的な支給額は明示せず、クリニックの業績に応じて柔軟に対応できる余地を残すことが賢明でしょう。

適切な人件費の設定は、スタッフのモチベーション向上と質の高い医療サービスの提供につながり、結果として患者からの信頼獲得にも寄与します。

正職員とパートの比率はどの位が最適解か

クリニックの開業初期においては、将来的な正職員への登用を視野に入れたパート採用を積極的に行うのも1つの手段です。特に開業から3〜6カ月後の正職員への転換を前提とした採用戦略は、スタッフの帰属意識とモチベーション向上に有効です。女性が多い職場環境では、現場のマネジメントを担える核となる人材を正職員として確保することが重要となります。一般的な正職員とパート職員の理想的な比率は1:2〜3程度ですが、この比率は診療科目や診療方針によって柔軟に調整する必要があります。

労働条件の設定には専門家の知見が不可欠なため、開業コンサルタントや社会保険労務士の支援を受けるのが望ましいでしょう。

人件費以外でコスト削減する方法【開業医に調査】

m3.comでは、開業医の医師会員にクリニック経営におけるコスト削減の取り組みに関して調査をしました。その調査結果を参考に、人件費以外でどのようにコスト削減をしていけるかを見ていきましょう。

【調査概要】

「不必要なコストを1円でも減らす工夫」を教えてください」

回答期間:2023年6月1日(木)~6月7日(水)

回答人数:m3.com医師会員 開業医206名

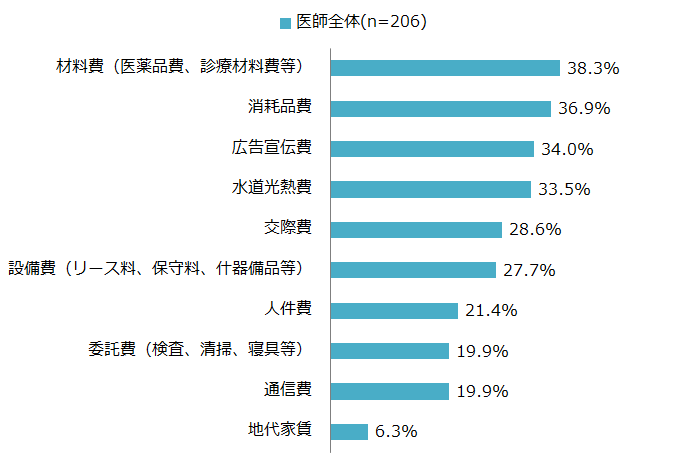

コスト削減を図ったことがある項目は何かを調査したところ、以下の結果が得られました。

Q2:これまで、コスト削減を図ったことのあるものは、次のうちどれですか?(複数選択可)

最も多くの開業医(回答者)が取り組んでいるのは、医薬品や診療材料費などの材料費削減で、全体の38.3%の開業医が実践したことがあるようです。続いて、その他の項目の実施割合は、消耗品費が36.9%、広告宣伝費が34.0%、水道光熱費が33.5%となっています。特に材料費や消耗品費は、一回あたりの削減額は小さくても、年間を通じて大きな効果が期待できるため、多くの医院でコスト削減に取り組まれているようです。また、一度の取り組みで大きな削減効果が得られる、広告宣伝費の見直しも人気の取り組みのようです。

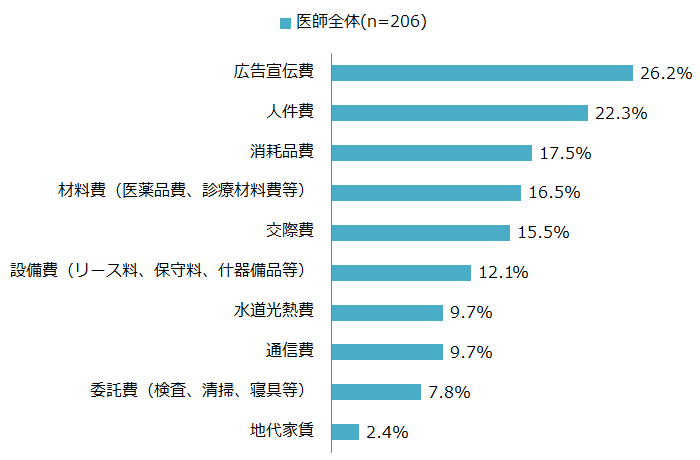

実際に、コストの削減効果を見ると、広告宣伝費の削減が26.2%と最も高い効果を上げており、次いで消耗品費17.5%、材料費16.5%となっています。これらの項目は人材の質に影響を与えることなく、経営効率を改善できるため、積極的に取り組むことが推奨されます。

Q3:これまで、もっともコスト削減の効果があったものは、次のうちどれですか?(複数選択可)

開業医がコスト削減のために実践していること

以下では、各開業医のコスト削減の具体的な方法とその効果について、アンケート回答結果の一部を抜粋してご紹介します。

【広告宣伝費】

【人件費】

コロナ流行下での患者数激減により賞与を一時止めたが、集団離職につながり、残った職員の負担が増えた。経営者給料を激減し、賞与を再開、赤字から黒字へ返還させることができた。(小児科系・60代以上)

医師に払う給料を年間100万円以上削減しました。(眼科・50代)

紹介会社への依頼が一番コスト増、職員が辞めなくなって安定している。(外科系・60代以上)

評価規定を確立すること。(内科その他・60代以上)

私の給与、半減。(外科系・50代)

【消耗品費】

価格の安い物を探す。(外科系・60代以上)

【材料費】

相見積もりで競わせる。(内科その他・30代)

取引問屋を変えたら購入価格が2割近く減った。(内科その他・60代以上)

【水道光熱費】

人件費は削れない。交際費を削るほど困ってない。やはり光熱費ぐらい。(整形外科系・60代以上)

【人件費を減らすと…】

人件費は減らすとろくな人材が来ないとか辞めるとか悪循環のもとです。(産婦人科系・50代)

医師のやる気がなくなったのでうまくいっていないと思います。(眼科・50代)

- 厚生労働省中央社会保険医療協議会『第23回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告』(2021年)

- m3.com『1円でもコスト削減を…開業医はこんな努力してます!』(2024年4月)

広告はほとんど出さず、もっぱらHPとSNSを充実させています。(産婦人科系・50代)

電話帳広告、電柱広告をやめる。(耳鼻咽喉科・60代以上)

費用対効果を検討する。(産婦人科系・60代以上)

効果的でない広告費の見直し。30万円程度。(眼科・60代以上)