クリニックの人事労務

クリニックを開設する際、院長として多くの方が頭を悩ませるのがスタッフの採用・教育・マネジメントです。医療業界の離職率は比較的高く、「大切に育てたスタッフが辞めてしまう」「マネジメントに苦戦して診療に集中できない」など、開業後に想定外の苦労を体験する医師は少なくありません。この記事では、医療業界の離職率や、クリニックのマネジメントにおけるよくある課題、そして先輩開業医の実践事例や教訓をまとめます。

スタッフが転職しやすい医療業界

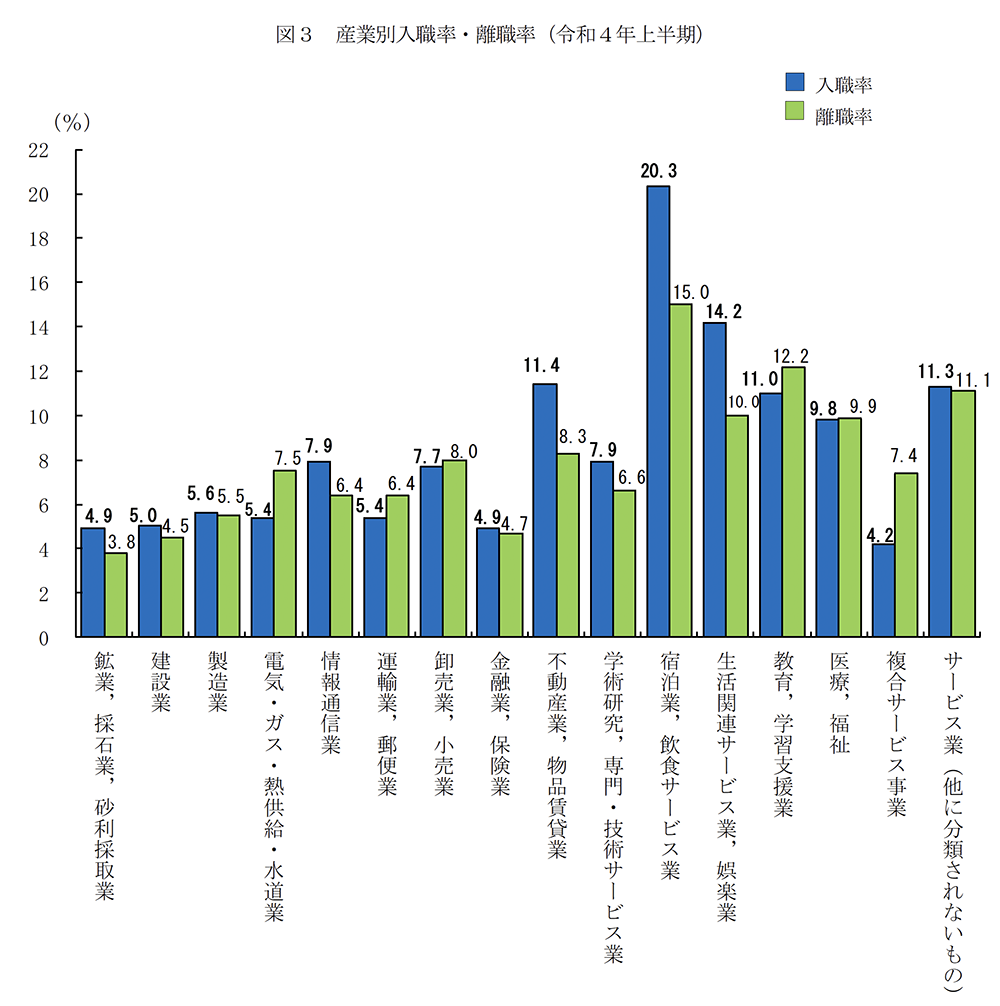

ご存じの通り、最初に押さえておきたいこととして、全医療機関を平均すると例年15%前後のスタッフが退職しているという事実です。これはスタッフが7人いれば、毎年1人が辞める計算になります。実際に、令和4年度の医療職の離職率は15.3%でした。

業種別の離職率を見ると、医療業界は全業種中6番目に高く、運輸業や製造業、情報通信業よりも高い水準です。医療業界の人材流動性が高い要因として、専門職が職場に困っておらず、より良い条件の職場を求めて転職する人が少なくないことが挙げられます。

クリニックの開業に際してマネジメントに苦戦している院長は少なくない

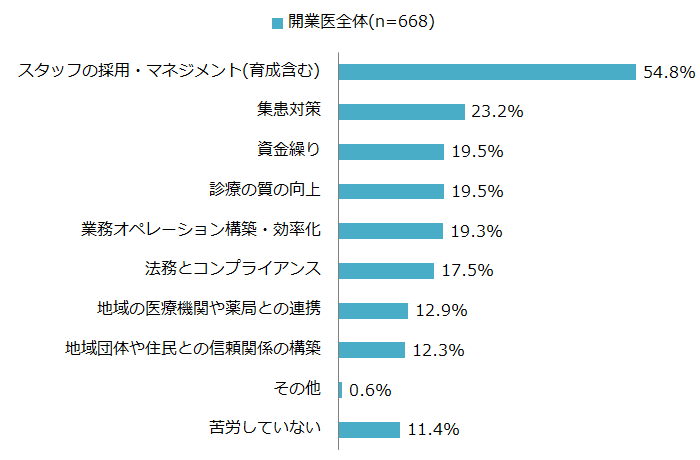

m3.comが実施した調査「開業のご経験、お聞かせください」では、開業後に経営されている中で苦労している点を開業医に尋ねたところ、「スタッフの採用・マネジメント」に苦労を感じている院長が54.8%と最も多い結果が出ています。その理由としては、勤務医時代には経験することの少ない管理職としての役割が求められることが挙げられます。

次いで「集患対策」が23.2%、「資金繰り」と「診療の質の向上」が同率で19.5%となっています。集患や資金繰りといった経営面での課題は、医療の専門家である医師にとって不慣れな分野であり、対応に苦慮することが多いようです。

Q15: 先生が「開業後に経営されている中で」苦労された/している点について、あてはまるものを全てお選びください。(複数選択可)

勤務医時代と異なり、最新の医療情報が自然と入ってこない環境下で診療の質を維持・向上させることにも課題を感じているようです。設備や診療報酬の制約により、理想とする医療の提供が困難な状況に直面することも、開業医ならではの悩みといえるでしょう。

【調査概要】

開業のご経験、お聞かせください

回答期間:2024年6月13日(木)~2024年6月19日(水)

回答人数:m3.com医師会員 開業医668名

以下では、本調査で得られたコメントの一部をご紹介します。

医師の生の声(開業後に苦労した、苦労している点)

マネジメントの知識は開業「前」に学んだ方がよい

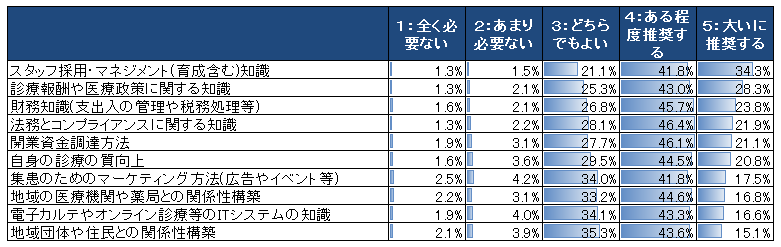

前章でご紹介した同調査で、開業前に習得すべき知識を尋ねたところ、「スタッフ採用・マネジメント知識」を強く推奨する回答が34.3%と最も高い割合を示しています。

この調査結果からも、クリニック運営においては医師としての専門知識だけでなく、人材マネジメントのスキルが経営の成否を左右することが伺えます。次いで重視されるのが「診療報酬や医療政策に関する知識」で28.3%となっています。これは直接的に収益に関わる重要な要素ですが、勤務医時代にはあまり意識することのない分野であることから、事前の知識習得が強く推奨されています

また、「財務知識」も23.8%と高い推奨率を示しています。税理士に任せきりにせず、自院の財務状況を正確に把握することが、健全な経営の基盤となることがその理由の1つです。

これらの採用やマネジメント、財務などの知識は、開業後に学ぶのではなく、開業前から計画的に習得しておくことで、開業後の試行錯誤に費やすコストや経営リスクを大きく軽減できます。特にマネジメントについては、理論だけでなく、実践的なケーススタディやロールプレイングなどを通じて、具体的なスキルを身につけておくことが望ましいでしょう。

クリニックでの人材マネジメントのポイント

以下では、クリニック開業後に人材マネジメントを実施する際のポイントをご紹介します。

院長とスタッフのパイプ役を用意する

院長が直接スタッフを指導し方針を伝えることも重要ですが、その橋渡し役となるパイプ役の存在も重要です。パイプ役を設ける仕組みとして代表的なのが事務長制度です。事務長を設け、単なる管理業務だけでなく院長とスタッフの間の調整役として機能してもらうことで、院長の負担を軽減でき、診療への専念が可能になります。また、長年勤務しているベテランスタッフをパイプ役とすることも効果的です。クリニックの理念や方針、院長の考え方を熟知したベテランスタッフは、新人教育や職場の潤滑油として活躍できます。

なお、パイプ役の人選は慎重に行う必要があります。院長やスタッフとの相性が悪い場合、パイプ役としての機能を上手く果たせないどころか摩擦が生じてしまい、かえって職場の雰囲気を悪化させる可能性があるためです。事務長やベテランスタッフには、業務スキルだけでなく、コミュニケーション能力や調整能力、人柄も求められます。

情報共有を徹底してもらう

規模の大きなクリニックでは、スタッフ間の距離が広がり、情報共有が困難になりがちです。しかし、スタッフ間のコミュニケーション不足・情報共有不足は、伝達漏れや伝達ミスによる業務ミスや患者対応の質の低下につながる危険性があります。

そのため、些細なことでも共有する習慣づけが重要です。定期ミーティングなどで、患者の症状や業務上の疑問点だけでなく、スタッフの体調や様子の変化まで共有することで、問題の早期発見・対応が可能となります。特に、「今日は元気がない」「普段しないミスが増えている」といった些細な変化も、重要な情報として扱いましょう。

日ごろから業務上の情報がしっかりと共有されることで、誤った患者対応を防止できます。また、体調の変化などを早期に把握することで、一時休憩に入らせるなど適切なサポートや対策を講じることができ、ずさんな患者対応の防止が期待できます。

このような情報共有を効果的に行うには、パイプ役となる事務長やベテランスタッフの協力が不可欠です。院長一人では全スタッフの状況を把握することは困難なため、複数の目で職場の状況を観察し、情報を集約する体制を整えることが重要です。また、スタッフが遠慮なく発言できる風通しの良い職場づくりも、効果的な情報共有の基盤となります。

自律的な行動力を身に付けてもらえるよう教育する

スタッフの成長を促すには、単なる指示出しをするのではなく、自ら考え行動する力を育むことが重要です。具体的には、問題が発生した際に即座に解決策を示すのではなく、「どうしたらよいと思うか?」「理念に照らすと、どう考えるべきか?」といった形で、スタッフ自身に考えさせる機会を設けることが効果的です。

このアプローチは一見時間がかかるように思えますが、スタッフが自ら導き出した解決策はスタッフ自身に高い納得感があるため、主体的な実行につながります。また、スタッフ間での議論を通じて、院長が想定していなかった創造的な解決策が生まれることもあります。

この過程で重要なのは、スタッフの意見を尊重しながらも、必要に応じて適切な意見を助言することです。全てを投げやる形では、スタッフに無理難題を押しつけてしまい、かえって業務意欲の低下を招いたり、不正確な対応をしてしまったりする恐れがあります。適切な形で自律性を育む教育を実施することで、対応力の高い組織を形作ることができ、院長の負担軽減にもつながります。

スタッフのモチベーションを高める取り組みを実施する

医療の質を維持・向上させるには、スタッフの意欲的な参加が不可欠です。モチベーションの高いスタッフは、患者への対応も丁寧になり、医療安全の意識も高まります。そのため、計画的なモチベーション向上策の実施が重要です。

その中心となるのが、半年に1回の個人面談です。面談では医療技術の習熟度、患者対応・接遇スキル、チームワークや協調性、業務改善への取り組みなどについて、5段階評価を行います。これにより、スタッフの成長を可視化でき、本人の自信にもつながります。

日々のコミュニケーションも重要な要素です。朝礼では単なる業務連絡だけでなく、前日の良かった出来事や感謝の言葉を共有する時間を設けます。これにより、スタッフ間の信頼関係が深まり、チームワークが向上するでしょう。また、月1回程度のランチミーティングを設けることで、リラックスした雰囲気の中で率直な意見交換や業務改善のアイデアを出し合える場を作ることもできます。

スタッフの不満・要望をヒアリングする

モチベーション向上の取り組みと並行して、現場の課題を早期に発見し、適切な対策を講じることも重要です。スタッフの不満や要望を把握する最も効果的な方法は、年2回程度の定期的なアンケート調査です。業務負担感や職場の人間関係、キャリア形成への希望、働き方の希望などについて、無記名で意見を集めます。

アンケート結果は必ず全体にフィードバックし、可能な改善策を示します。例えば、残業時間の削減要望があった場合、まず業務の棚卸しを行い、効率化できる部分を特定します。また、提案箱の設置や院長との直接面談の機会を設けることで、アンケートでは拾いきれない個別の意見も集められます。

このように複数の意見収集チャネルを用意することで、声の大きいスタッフだけでなく、普段は意見を言いづらい控えめなスタッフの声も拾うことができます。そして、集まった意見に基づいて具体的な改善策を実行することで、スタッフは「意見を言えば変わる」という実感を持つことができ、より積極的な提案を期待できます。自身の不満が解消され要望が実現する職場であればスタッフは離職に至りづらくなります。

職場を乱し、改善の余地のないスタッフには厳しい対応も検討する

クリニックを運営していると、周囲にパワハラを繰り返すなどして職場を乱し、改善の余地もないスタッフが現れることがあります。問題のあるスタッフを放置すると、他のスタッフのモチベーション低下や退職を招く恐れがあるため、場合によっては退職推奨も視野に入れる必要が出てきます。

しかし、退職勧奨のプロセスは特に慎重に進める必要があります。不適切な対応は、残されたスタッフの不信感を招き、予期せぬ集団退職などの事態を引き起こす可能性があるためです。

まずは問題行動の発生日時、具体的な行動内容、影響を受けた関係者、改善指示の内容と結果を詳細に記録します。その上で、段階的な指導を行います。最初は口頭での注意から始め、度重なる注意を受けても改善が見られない場合は書面での警告を行い、具体的な改善期限を設定します。

それでも改善の意思が見られない場合は、状況に応じて退職に関する提案を行います。退職となる場合は、条件や時期について本人の希望も聞きながら丁寧に調整します。面談は必ず記録を残し、可能な限り人事担当者などの第三者の同席を求めます。また、健康保険や年金の手続き、退職金の支給時期などについても明確に説明し、円満な退職となるよう配慮します。

同時に、万が一の場合に備えた代替要員の確保準備も進めます。人材紹介会社との関係構築、パートスタッフの正社員登用の検討、業務の一部外部委託の検討など、様々な選択肢を準備しておきます。これにより、スタッフの退職が決まった場合でも、診療への影響を最小限に抑えることができます。

- 厚生労働省「令和4年 雇用動向調査結果|雇用動向調査」(2022年)

- m3.com『開業の先輩に聞きたい!苦労する点と身につけるべきスキル』

なんと言っても優秀なスタッフを確保するのが一番大変です。開業前に採用予定者に逃げられたり、開業当初に集団でごっそり辞められたり、いろいろありました。受付事務、看護師、検査員に少なくとも一人ずつ軸になる優秀なスタッフがいればなんとかなります。そのスタッフは待遇も優遇して大事にしています。正直、面接で本質を見抜くのは大変難しいと思います。働いてもらって、当たりだと思われたら大事にしてあげてください。幸い現在のスタッフの多くは25年前後働いてもらっています。なかなか若手を補充できないのが悩みの種です。(眼科・岡山県・60代)

仕事はできるし、当方に対する態度もよかったが、若いスタッフを陰でイジメていた。半年位で辞める事が、5人くらい続いたため、問題のスタッフに辞めてもらった。(耳鼻咽喉科・宮城県・60代)

職員同士がいつも紛争状態にある。(精神科系・京都府・60代)

職員がけんかして辞めたり、事務職員がレセプト残業と称して休日に出勤し残業を偽装したり……ストレスで突発性難聴を発症した。(整形外科系・佐賀県・60代)

代診に専門医以外のバイトが来て、いい加減な診療をしているので困る。(眼科・三重県・50代)

診療報酬の引き下げ!物価が上がっているのに正気の沙汰とは思えない愚策。この国はどこへ行くのだろう。(眼科・岩手県・70代以上)

診療所の削減をもくろまれているとしか思えない診療報酬改悪に悩まされている。(精神科系・香川県・60代)